Нут и соя: разные на одной засушливой почве

Орошение в засушливых зонах давно стало главным резервом роста урожайности зернобобовых. Возделывание культур, таких как соя и нут, на поливных землях сухостепной зоны подталкивается экономическим интересом: из-за высокого содержания белка на них весьма большой спрос.

В степи под Саратовом

Зернобобовые не только основной источник пищевого и кормового растительного белка, они еще и хороший предшественник почти под все культуры, потому что насыщают почву азотом и множеством других питательных элементов, а это дает возможность сокращать расходы на удобрения, сохранять и наращивать плодородие.

В засушливых условиях сухостепной зоны Поволжского региона основным лимитирующим фактором остается вода. Поэтому здесь роль и значение орошаемых земель возрастает и этой проблеме придают государственное значение. Разработка режимов орошения в процессе возделывания зернобобовых культур проводится в рамках реализации научно-технического обеспечения указов Президента «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», соответствующими постановлениями Правительства страны. Проведение работ идет в рамках реализации стратегической программы импортозамещения сельхозпродукции.

А целью наших исследований стала разработка дифференцированного режима орошения (норм и сроков полива) сои и нута для рационального использования водных ресурсов и сохранения благоприятной мелиоративной обстановки. Решение этих задач потребовало полевых опытов, специальных наблюдений и исследований. Проходили они в опытно-производственном хозяйстве Волжского НИИ гидротехники и мелиорации, ООО «Березовское» Энгельсского района.

Почвы орошаемых земель темно-каштановые, суглинистые, типичные для сухостепной зоны. Мощность гумусового горизонта в пределах 40–50 см, в поглощенном комплексе содержится обменный натрий. В связи с этим структура непрочная, комковатая, верхний слой часто распылен. Реакция почвенного раствора пахотного горизонта слабощелочная, наименьшая влагоемкость (НВ) — в пределах 21 %, слабоминерализованные грунтовые воды залегают на глубине 15–16 м.

Сев и полив

Сою и нут возделывали по разработанным технологиям. Способ посева — рядовой, с междурядьями 15 см. Перед севом семена обработали биопрепаратами с удобрениями эффективным штаммом Ризобакта и препаратом против вредителей и болезней. Полив сои и нута проводили дождевальной машиной.

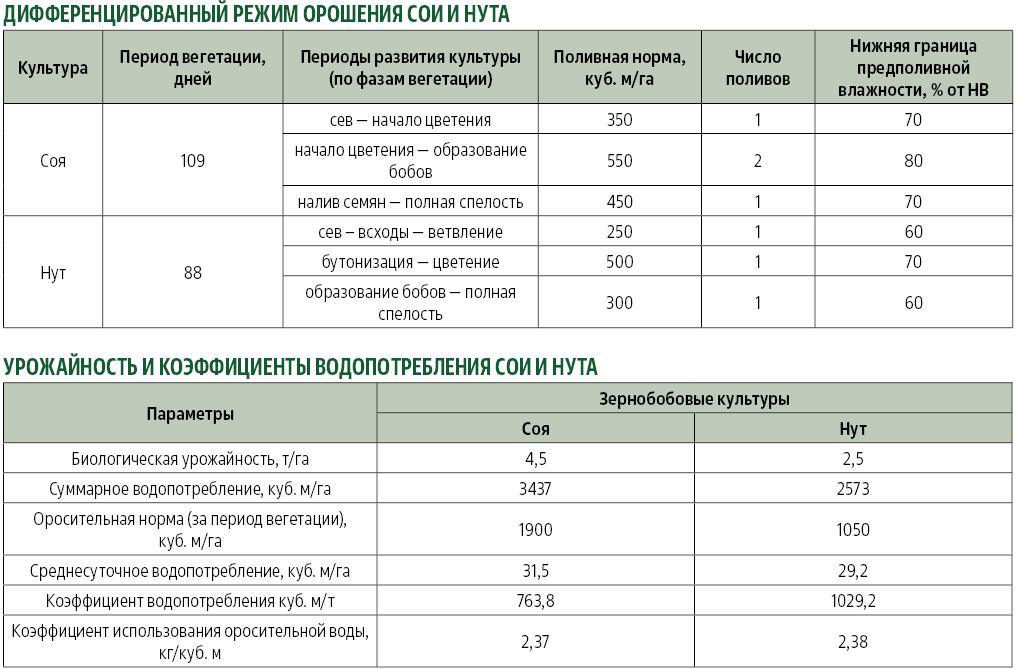

Водопотребление сои сорта Марина и нута сорта Краснокутский 36 определяли по методу водного баланса. Общую влажность рассчитывали исходя из результатов влажности отдельных слоев. Наблюдение за влажностью почвы осуществлялось на уровне корнеобитания (от 0,1 до 1,0 м). По основным фазам развития культур и дифференцировалась нижняя граница предполивной влажности для сои — 70–80 % НВ, нута — 60–70 % НВ.

Биологическая урожайность определена по пробным пяти снопам с квадратного метра, зерно приведено к стандартной 14 %-ной влажности и 100 %-ной чистоте.

На основании проведенных исследований разработан дифференцированный режим орошения сои сорта Марина и нута сорта Краснокутский 36 с учетом меняющихся климатических параметров, влагообеспеченности фаз роста и развития культур в условиях сухостепной зоны Поволжского региона.

Всхожесть семян сои на экспериментальных участках — 99 % при высеве 800 тыс. шт/га, нут при таком же количестве семян показал 92 %. Густота стояния растений в фазу третьего листа у сои — 793 тыс. шт/га, у нута в фазу ветвления — 743 тыс. шт/га.

Период вегетации у сои колебался от 98 до 110 дней, у нута — от 82 до 90. Соя — влаголюбивая и теплолюбивая культура, наибольшую потребность в воде испытывает в фазу цветения и налива семян, максимально продуктивна при влажности 70–80 % от НВ почвы. Для формирования урожая ей необходима оптимальная влагообеспеченность в период посев – всходы, цветение – образование бобов и налив семян.

Нут устойчив к кратковременной засухе, умеренно влаголюбив, среди всех зерновых бобовых это самая засухоустойчивая и, как правило, богарная культура.

Проведенные исследования показали, что нут отзывчив на дифференцированное орошение в фазы всходов и образования бобов.

Влажность в основные фазы развития сои поддерживалась в пределах 70–80–70 % от НВ, а нута — 60–70–60 % от НВ.

Орошение каждой культуры проводили индивидуально, нормы и сроки назначали с учетом метеоусловий. Большая часть влаги использовалась растениями на транспирацию, доля уходила на испарение, часть терялась на инфильтрацию за пределы корнеобитаемой зоны. В сложившихся погодных параметрах в период вегетации использовали дифференцированный режим орошения индивидуально для каждой культуры.

Максимальный коэффициент водопотребления сложился по культурам по-разному. У нута он составил 1,02 тыс. куб. м/т, по сое — 764 куб. м/т. Этот коэффициент дает возможность выявить перспективность возделывания зернобобовых на орошаемых землях в условиях сухостепной зоны. Чем ниже он и чем больше урожай, тем перспективней культура для возделывания в складывающихся условиях произрастания. Коэффициенты использования оросительной воды одинаковы как у сои, так и у нута и находятся в пределах 2,4 кг/куб. м.

Примененный режим орошения 70–80–70 % от НВ стал оптимальным для возделывания сои, как и 60–70–60 % для нута в умеренно засушливый период вегетации развития культур в сухостепной зоне Поволжья. При таких режимах наилучшие показатели по протеину выявлены у сои — 45,6 %, и это характеризует полученное зерно как качественное, в нуте содержание протеина — 27,3 %.

В нашей зоне годятся обе

Из этих опытов мы сделали выводы, что усовершенствованный режим орошения с применением дифференцированных норм и сроков полива по фенологическим фазам обеспечивает наилучшую продуктивность сои с урожайностью зерна до 4,5 т/га и высоким содержанием протеина, урожайность нута составила 2,5 т/га. Применение дифференцированного режима полива сои и нута при возделывании их в сухостепной зоне Поволжья нивелирует неустойчивость обеспечения влажности почвы на посевах атмосферными осадками.

Рассчитанные коэффициенты общего водопотребления составили по сое 763,8 куб. м/т, по нуту — 1,02 тыс. куб. м/т. Притом выявлены практически одинаковые коэффициенты использования оросительной воды у обеих культур, и это характеризует перспективность их возделывания на орошаемых землях.

Установлена прямая зависимость между значением суммарного водопотребления влаголюбивой сои и засухоустойчивого нута и урожайностью этих культур. При разработанном режиме орошения 70–80–70 % от НВ для возделывания сои и 60–70–60% от НВ для нута рационально используются водные ресурсы, что способствует сохранению благоприятной мелиоративной обстановки на посевных площадях. Использование разработанного дифференцированного режима орошения в умеренно засушливый период развития зернобобовых культур позволяет оптимизировать влагообеспеченность растений в период вегетации и получить высокий урожай зерна сои и нута.

Вера Кижаева,кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Волжского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации

Саратовская область

Фото автора